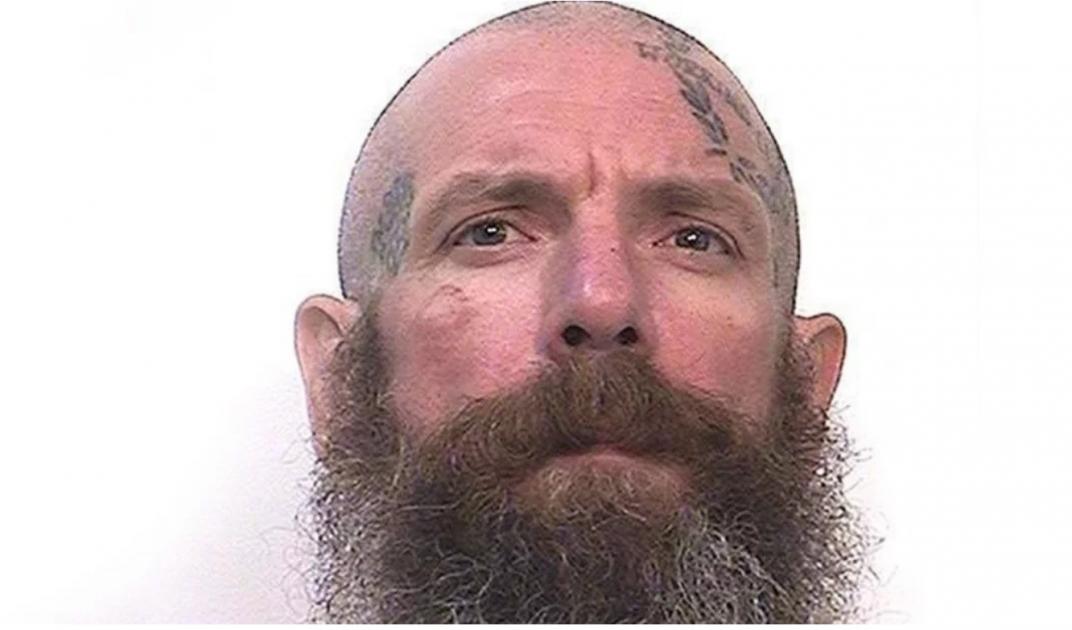

n 2009, la Justicia norteamericana condenó a Jonathan Watson por asesinato a cadena perpetua.

Fue recluido en un calabozo solitario, de una cárcel de máxima seguridad. Lo cierto es que 11 años después, por su “buena conducta”, le permitieron el traslado a un centro penitenciario con mayores libertades, donde podía convivir con otros presos.

Apenas llegó al nuevo lugar, Watson se enteró que sus nuevos compañeros eran dos pedófilos, condenados por agresión sexual agravada a niños de menos de 14 años. El hombre pidió a los guardias ser movido urgentemente a su antigua prisión. Amenazó con que les daría “una paliza a esos tipos”, pero sus exigencias encontraron oídos sordos.

Pasaron dos horas. Un Watson enervado permanecía sentado en su celda, cuando notó que uno de los pederastas, David Bobb, estaba viendo en la televisión un programa de niños. Según atestiguan otros reos, esta era una práctica habitual en él.

«¿Realmente va a ver esto delante de todos nosotros?», preguntó Watson. Sin esperar respuesta, tomó un bastón y lo mató a golpes.

Mientras se dirigía a un comisario para confesar lo que había hecho, vio a su otro compañero de reclusión. Erigiendo nuevamente el bastón -con la sangre de Bobb todavía fresca-, lo remató. Así Graham De Luis-Conti, un traficante de menores, perdió la vida.

«No podía dormir, sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que debía hacer en ese momento”, aseguró Jonathan Watson en una carta pública que hizo llegar al diario The Mercury News. Allí, se justificó, alegando que “estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre».

Por último confirmó que, de repetirse las circunstancias, repetiría su accionar.